人口減少の時代においてインフラ維持のカギはWeb3.0

先日、埼玉県八潮市で起きた道路陥没事故は、ついに被害者が出てしまったこともあり、2016年の博多駅前道路陥没事故よりも大きくニュースに取り上げられた。原因は、下水管老朽化による損傷から生じた土砂流出、と報じられている。下水管に限らず、社会インフラの老朽化問題は以前から各地で取りざたされていたが一向に改善の兆しがみえない。

単純に点検を行う人手と予算が足りないのだ。近年では、AI予測を用いた損傷予測などを併用している企業もあるが、実際に損傷が生じているかどうかを確認するのは人間の目視になる以上、すべてAI任せというわけにはなかなかいかないだろう。

そこで脚光を浴びているのが“DePIN(分散型物理インフラネットワーク)”と呼ばれる概念だ。ブロックチェーンを活用し、現実世界のインフラの制御・改善を行おうという運動で、「Hivemapper」という地図プロジェクトが知られている。このプロジェクトでは、参加者は地図会社にドライブレコーダーの映像を提供する。

地図会社は、提供された映像をもとに地図情報をアップデートし、見返りとしてトークンを発行する。こうすることによって、地図会社は調査費用を削減できる上に、自社の調査員を派遣するにはあまりにも遠方である過疎地域であったとしても、人間が住んでいるエリアであれば、常に情報の更新を行うことができる。

提供者側も報酬を受け取ることが可能となり、Win-Winの関係を築けるというわけだ。画像投稿が少ないエリアは、トークンを得たい人にとっては競争相手の少ないポイントになるというのも上手い仕組みである。

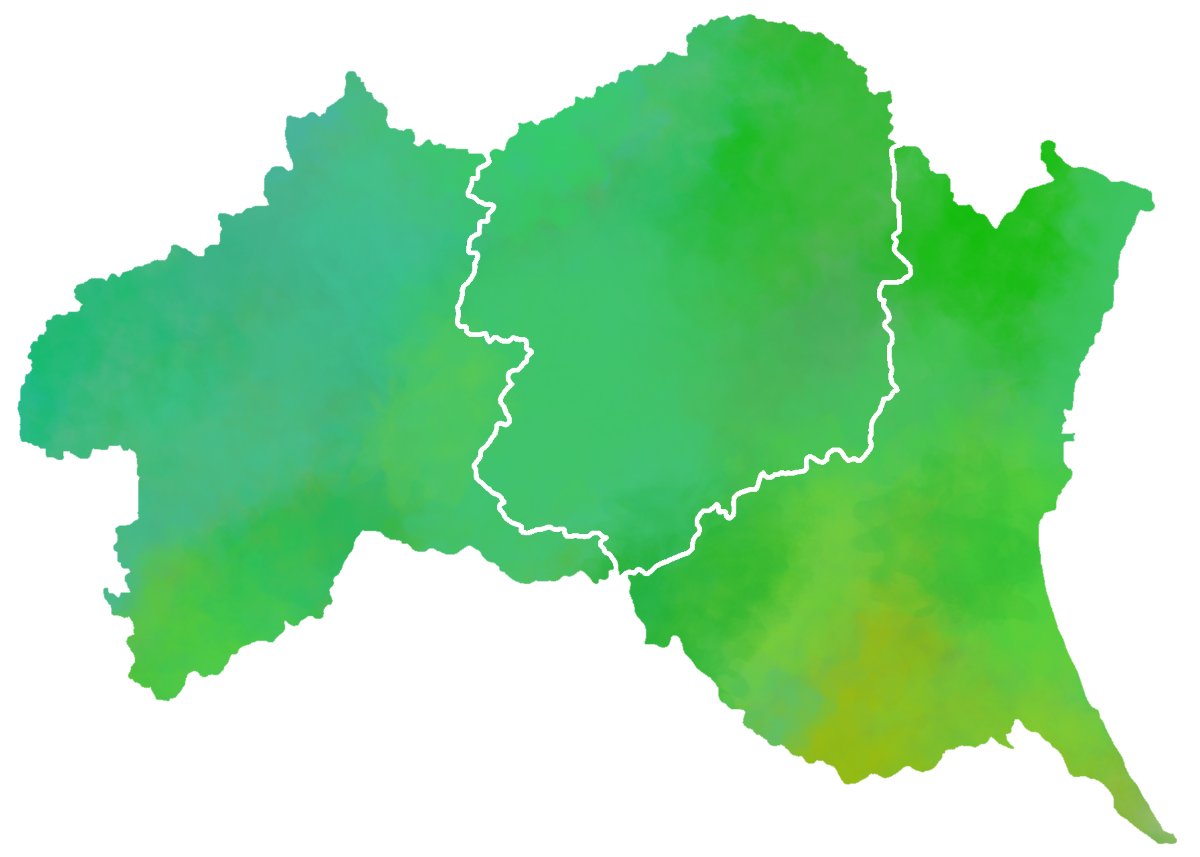

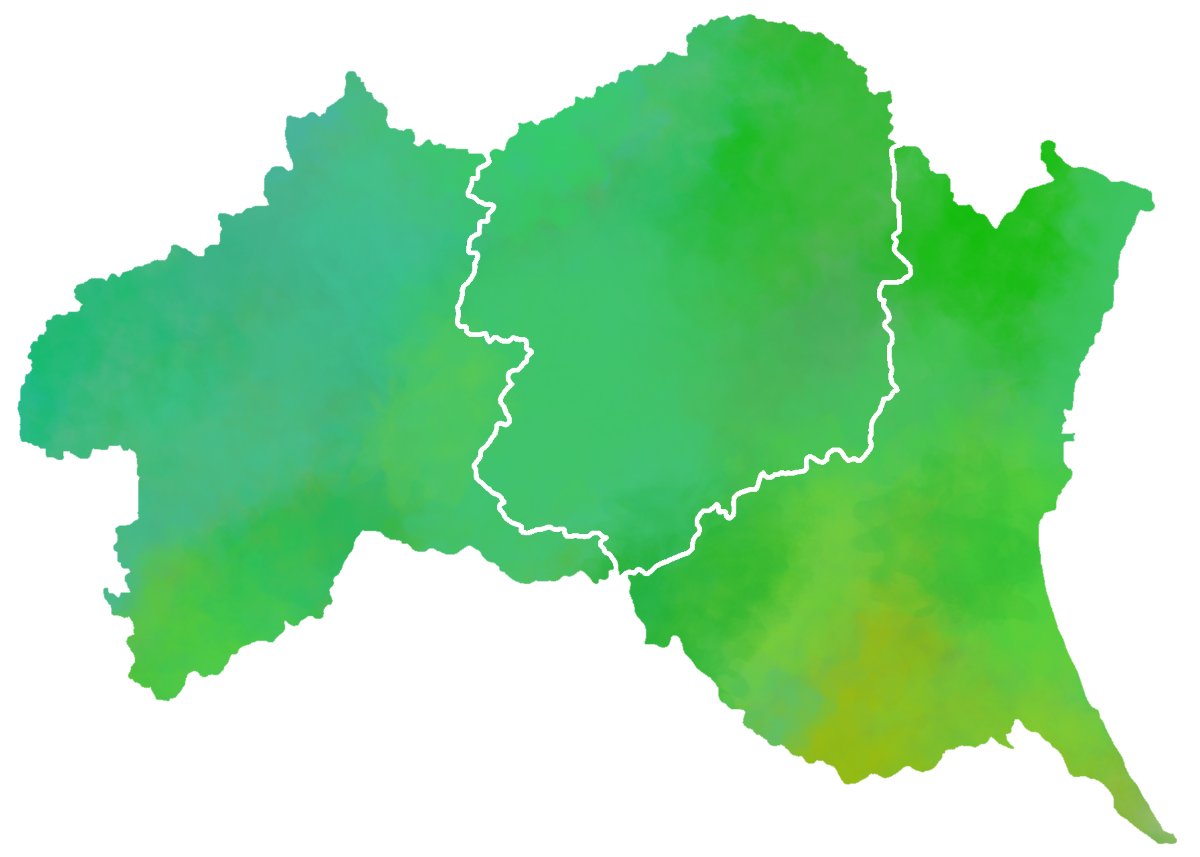

ピクトレはすでに東京都内と北関東3県でインフラ監視に向けた実証実験を行い、一定の成功を収めている

ピクトレはすでに東京都内と北関東3県でインフラ監視に向けた実証実験を行い、一定の成功を収めている