NFTが世界的なブームとなるきっかけとなった2021年。デジタル上のアートやキャラクターなどが高額で取引され、瞬く間に注目される存在となった。同年には、「ユーキャン新語・流行語大賞」で「NFT」がノミネートされていることから、日本でも個人だけでなく多くの企業などが興味を示した。

そもそもNFTとは「非代替性トークン」とも称されるもので、その名の通りほかのものとは代替の効かないトークンを指す。

法定通貨やビットコインなどの暗号資産は、いつ発行されたものであろうと流通しているものの代替が可能であるため、その類ではない。しかし、NFTは1つとして固有のIDを持つことがなく、その1つ1つの代替ができないため、非代替性トークンと称される。

このNFTにおいてブームを作り出した作品としては、特徴的なドット絵の「CryptoPunks」や、ユニークなファッション等に加え、どこか気怠げな表情を浮かべる猿が描かれた「Bored Ape Yacht Club(BAYC)」などがあげられ、いずれも今では数億円もの価値を有する作品もある。

しかし、最も人々に衝撃を与えたのはデジタルアーティスト・Beeple氏の作品だろう。

世界的オークションハウスの「クリスティーズ」で行われたアートオークションで、同氏の作品「Everydays:the First 5000 Days」は約75億円(当時レート)もの価格で落札。この衝撃はWeb3.0領域のみならず、多方面に響きわたった。そして今もなお、この価格を上回る落札額や二次流通市場等での取引は確認されていない。

NFTのブームにあわせて、NFT特化の取引市場も大きく成長した。その代表格としては、OpenSeaがあげられる。NFTブームにあわせて登場したと思う人も少なくないだろうが、実は2017年よりサービスを開始している。着実に準備を進めていった結果、NFTの注目度が高まるにつれて頭角をあらわしていった形だ。

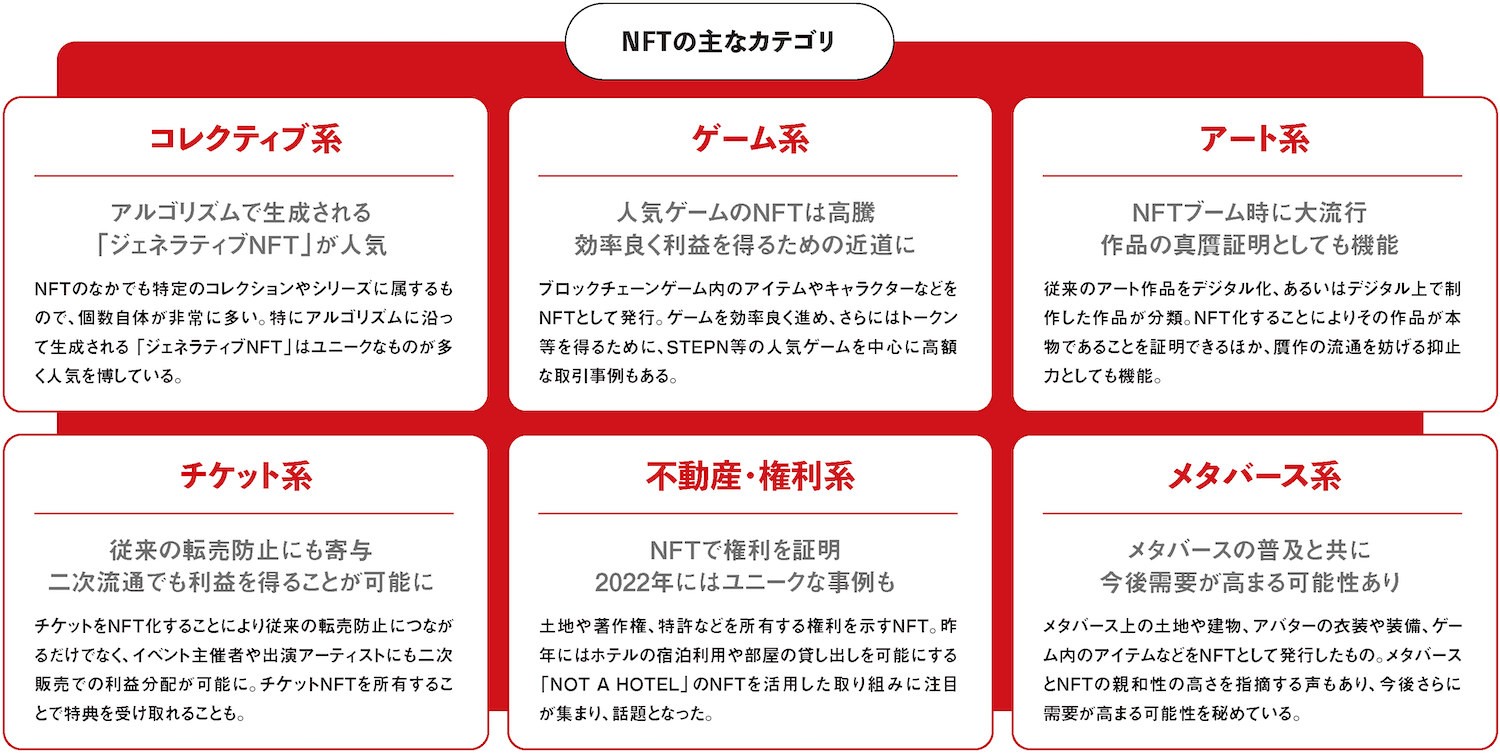

当初は上記であげたNFTなど、いわゆる「アート系」に分類されるものが多く取引されたが、時が経つにつれユーザーが注目するカテゴリーにも変化がみられるようになった。

1つは「GameFi」の存在だ。ブロックチェーンを活用したブロックチェーンゲームでは、ゲームを通じてNFTやゲーム内トークンを獲得し、それを取引することで実際に対価を得ることができるとして、NFTブーム以前よりプレイされていたタイトルもある。

NFTブーム後には特に「Axie Infinity」が人気を集めた。Axie Infinityでは「スカラーシップ制度」というものを設け、ゲームのプレイに必要なNFTをオーナーとしてほかのユーザーに貸し出すことで、ゲーム内トークンを得ることを可能にした。このシステムが好評を得て、特に東南アジアを中心に多くのユーザーがプレイした。

2022年半ばには、歩くことで対価を得ることができる「STEPN」が世界的に流行した。「歩く」というシンプルかつ複雑な操作を必要としないゲーム性は、GameFiへの参入障壁を大きく下げたものといえるだろう。

アート、そしてゲームなどの面で注目を集めるNFTだが、2022年に入るとその勢いに陰りがみえる時期もあった。背景には世界経済のインフレ動向や、あらゆる事件等により冷え込んだ暗号資産の市況などがあげられる。特に暗号資産取引所FTXが破綻した前後には、NFTの取引量も停滞した。

また、取引されるNFTのカテゴリーにも変化がみられている。それまではアート系であったり高額なNFTに注目が集まっていたが、徐々に「そのNFTを持つことで何ができるのか?」というユーティリティ性に焦点が当てられるようになってきた。

特定のNFTを持つことで特別なイベントに参加できる、または定期的に特典を得ることができるといった具合に、各NFTプロジェクトが工夫を凝らすことで、NFTに付加価値をつけたのだ。そのなかでも特にコミュニティの構築が重要となるのはWeb3.0、しいてはNFT領域ならではの特徴だろう。

今やNFTプロジェクトを運用する上でコミュニティの存在は無視できない。同じNFTを持っていることから生まれる仲間意識や共通の一体感というのは、コミュニティにとって大きなエネルギーになり得る。そのため、コミュニティの価値を高めることでNFTの付加価値も相乗的に高まりやすい。

もっと踏み込んでいえば、コミュニティの熱量がNFTの価値に直結するのだ。