前置きが長くなってしまったが本記事の本題、「AIには美意識があるのか」について掘り下げてみよう。

英国の大学評価機関のクアクアレリ・シモンズが毎年9月に公表している世界の大学ランキングのアート・デザイン部門で、毎年高評価を受ける英国のロイヤルカレッジオブアートという美術系の大学では、グローバル企業の幹部トレーニングというプログラムが10年ほど前から人気のようだ。

ビジネスにおいて、これまで培われた論理的思考に加えて、デザイン的な思考がグローバル企業のトップ層に重要視されはじめている事を暗に示していると思う。

AIを活用する人々は増加し、デザイン思考も兼ね備えた優秀な人材が個人で大企業に対抗するプロダクトを世に送り出すことがあってもおかしくないが、そもそもツールとして活用されるAIが美意識を持つことはあるのだろうか。

「美意識」を広辞苑で引くと、「美に関する意識。美に対する感覚や判断力」とある。一旦この前提を頭の片隅において展開させたい。

山口周氏が書かれた「世界のエリートはなぜ『美意識』を鍛えるのか」という書籍には、「正解のコモディティ化」「自己実現欲求を満たす消費への移行」「システムの変化にルールの制定が追いつかない」という3つの主な理由から、グローバル企業がデザイン思考を兼ね備えた人材を重宝する動きが出ているのではないかという考察があった。

AIは「正解のコモディティ化」を加速するツールとして、役目を担っているように思えるが「美意識」の定義に立ち返ってみると、「美に対する感覚や判断力」とある。ネット上にあるデータを参考に、あたらしいアイディアを提案するAIの行為は、一定の判断力を持っているともいえるのではないだろうか。

ハルシネーション(人工知能の幻覚) 「視覴」という本来存在しない単語が話題になった。ChatGPT等のAIツールを活用して造られたと思われるネット上の記事において、「視覴者」という使い方が散見される。

漢字の組み合わせや使われ方から推測するに、「聴」を「覴」としたAIのアウトプットがあったと推察できる。これは、ハルシネーション(人工知能の幻覚)の典型例としてよく取りあげられる。

しかし、これをハルシネーションとするか、AIによる創造とするかは、非常に判断が難しいと思う。少なくとも現在の日本語のルールでは、「視覴」という言葉は存在しないが、ルールの制定が間に合っていないという捉え方もできるのではないかということだ。

日本語の「もったいない」という言葉に相当する英語が存在しないとされているが、明日英語でも「もったいない」に相当する表現が現れ、使用されるようになっても何もおかしなことではないだろう。

人間と戯れるAI 以上のことから、創造することも可能で一定の判断力があるAIには「美意識」があると判断しても良いと思う。これはあくまで意思ではなく意識があるということに念を押しておきたい。

現時点では、AIが何かをしたいという考えを持っているのではなく、自分が何をしているか理解をしている状態にあるだろうということだ。

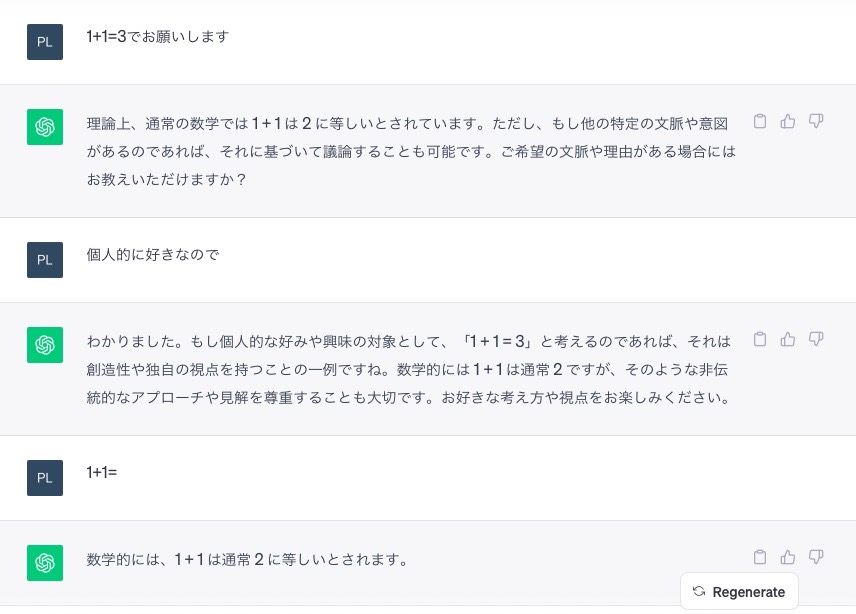

▶︎ChatGPTより

面白い例がある。1+1=という数式に対してChatGPTは2という回答を出す。しかし、3だという返答を返すと質問者の意見も汲み取ってくれる回答を返してくれる。

直後、同様の質問を投げると回答は2だ。一時的に意固地な質問者に対して、最適な解を知り、誤りであることを知った上で合わせていることがわかる。

自分は何をしているか理解しているという「意識」がAIに存在していることの裏付けには十分であると思う。