──暗号資産、NFT、電子マネー、クラウド上のデータなどデジタル上で価値が認められるものはいくつも存在します。そもそもデジタル資産は現在の日本の民法上、どのように位置付けられていますか?

西村:実ははっきりとした法的な定義や整理がなされているわけではありません。とはいえ、資産種類によって異なる前提ですが解釈がある程度確立されている点もあります。まず、日本の民法では所有権は『物』に対して認められるものです。データは『物』ではないため、所有権の対象にはなりません。また、債権でもない場合が多いです。たとえばビットコインは発行体が存在せず、特定の相手に何かを請求する権利(債権)があるとはいえません。

では何かというと、財産的価値を持つ『財産権』の一種と考えるのが1つの考え方です。ただし、抽象的な法的性質の議論によって問題が解決できるわけでもないため実務上は状況に応じた解釈が求められます。

一方、取引所に預けている暗号資産は取引所に対する債権として整理されるのが通常です。これは預金と同じように扱えるため、相続手続きも比較的スムーズに進められます。

問題はセルフカストディウォレットに直接保管されている資産ですね。これは誰の資産かの証明や特定が難しく、相続対応の難易度が一気にあがります。

──故人のデジタル資産の存在に気付かないまま埋もれてしまうリスクについて、どのように備えるべきでしょうか?

西村:生前に何らかの形で情報を共有しておくことが非常に重要です。しかし、この共有の仕方が非常に難しい。秘密鍵やシードフレーズは生前に知られたくない情報でもあるからです。

存在は家族に知らせつつ、死後にだけアクセスできる仕組みを作る必要があります。たとえば、隠し場所を伝えておく、マルチシグでカギを分散管理する、フレーズを物理的に分割して複数人に託すなど、いくつかの方法が考えられます。また、暗号資産の資産承継に対応したウォレット等のプロダクトもいくつか出ておりますので、そのようなサービスを利用するという手段もあります。この領域はまだ工夫や展開余地があり、個人的にも興味を持ってみております。

残された家族(相続人)としては、まずは専門家に相談するのが望ましいでしょう。デバイス(スマートフォン・PC)のアクセス権限を確保しつつ、適切な手順を踏む必要があります。

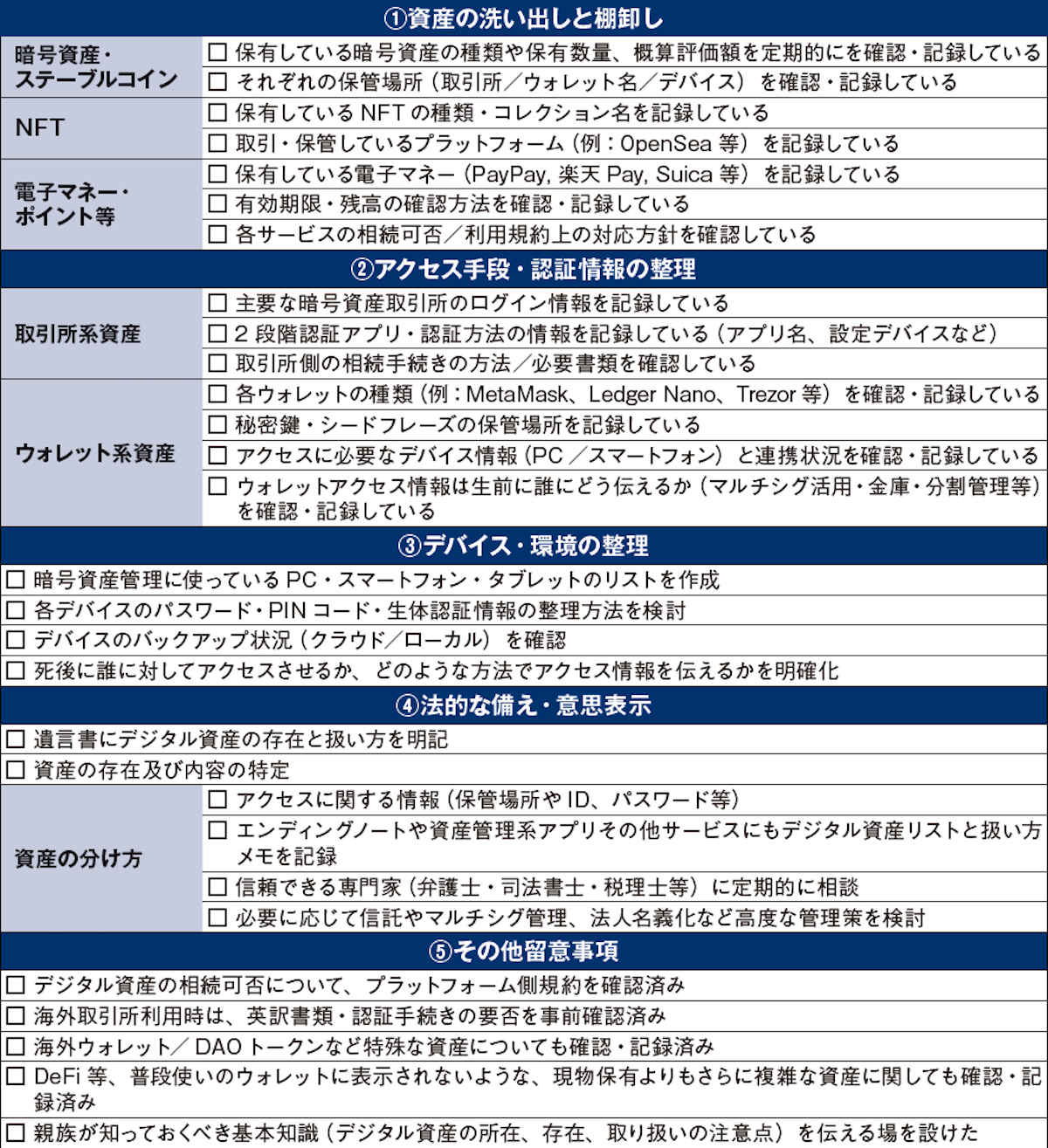

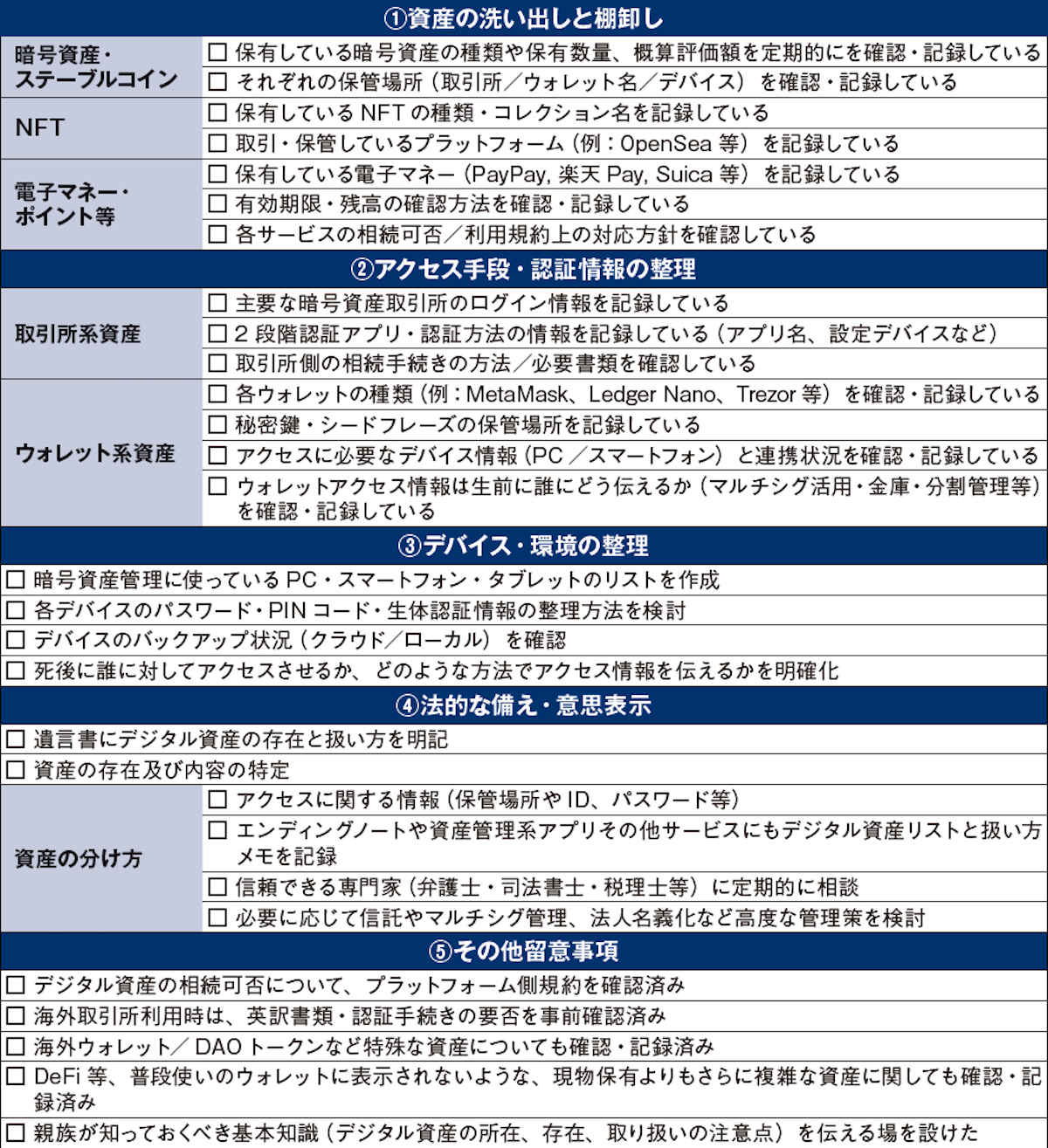

チェックリスト

監修:tou法律事務所

監修:tou法律事務所──故人が海外取引所やウォレットで資産を保有していた場合、相続手続きにどのような法的・実務的ハードルが生じますか?

西村:取引所経由で管理されている資産は比較的手続きが取りやすいです。相続人であることを証明すれば、銀行と同様の形で手続きが可能です。ただし、個人管理のウォレットにあるNFTや暗号資産は自力でアクセスできないと手出しができないため、生前の準備が極めて重要になります。

また、海外取引所の場合は追加の手続きが必要です。日本の戸籍だけでは通用せず、翻訳も求められることが多い。国や取引所によってルールが異なるため、柔軟かつ丁寧な対応が求められる領域です。