事業として継承できない状況にあることは、事業者のオペレーションや内部体制に疑問が残るが、これらの事例が示す通り、暗号資産は秘密鍵が存在しなければ相続不可能であり、結果として資産そのものが消滅する。実際、急死や事故をきっかけに、年間で10億ドル超の暗号資産が行方不明になると推計されている。取引履歴に気付かず、資産の存在そのものが見過ごされてしまうケースも少なくない。

こうした背景にもかかわらず、相続への備えは不十分である。ある調査では、暗号資産保有者の89%が死後の資産承継に不安を抱いている一方で、実際に相続対策を行っているのは23%にとどまっている。法制度も依然として整備段階にあり、日本でも500万人以上が暗号資産を保有しているとされるが、対策を講じる人は少ない。

日本においては、暗号資産は経済的価値を持つ財産とみなされ、相続税法上も課税対象となっている。しかし、被相続人の死亡時点の評価額で相続税が発生した後、相続人が売却した際の譲渡益にも所得税が課されるため、二重課税の問題が浮上する。価格変動の激しい資産であるがゆえに、相続税と譲渡益課税の合計が評価額を上回る、いわば”110%以上課税”の事態が現実化している。

国内の暗号資産取引所では、相続に備えた手続きマニュアルが整備されており、必要書類を揃えれば資産の移転は可能である。しかし、被相続人が海外取引所やセルフカストディ型ウォレットを利用していた場合、手続きは一気に困難を極める。DeFi関連資産は特に、秘密鍵が失われれば資産も実質的に消滅する。

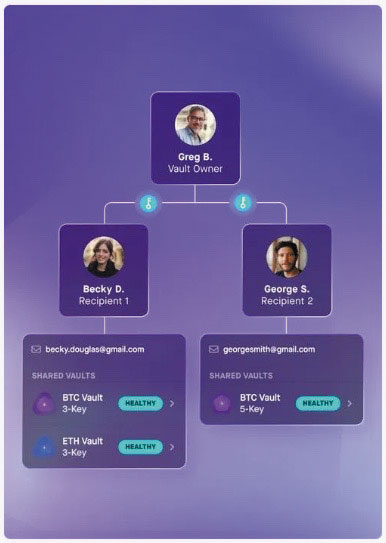

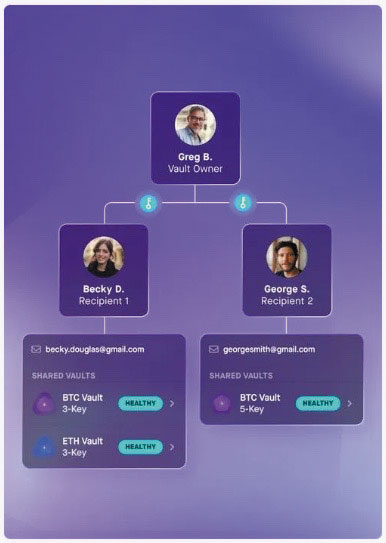

こうした課題に対し、技術的な解決策も登場している。米Casa社は、ユーザーが指定した受取人にデジタル資産を承継できる機能を提供している。ユーザーは専用アプリで「トークンヴォルト(保管庫)」に受取人を登録し、受取人はCasaのアカウントを無料作成、二次元コードを読み取ることで準備を進める。

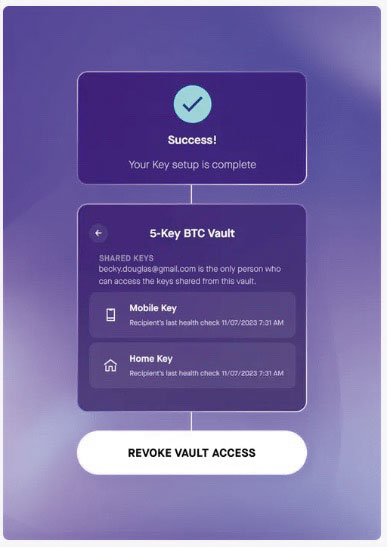

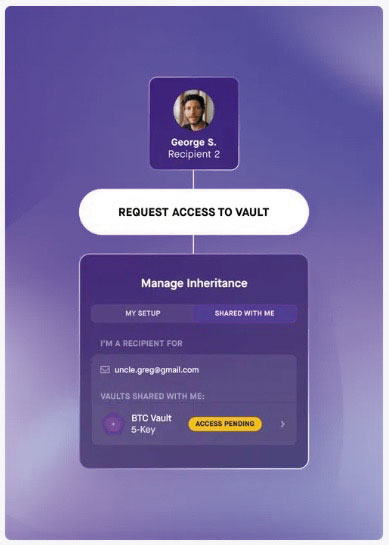

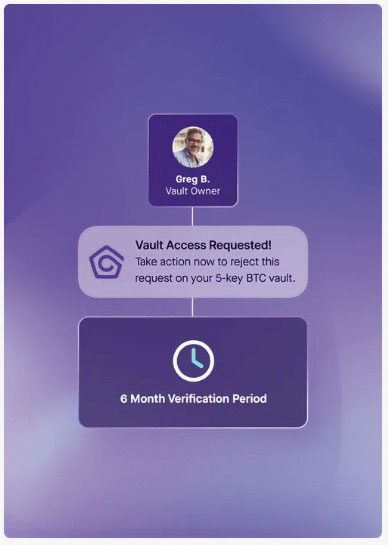

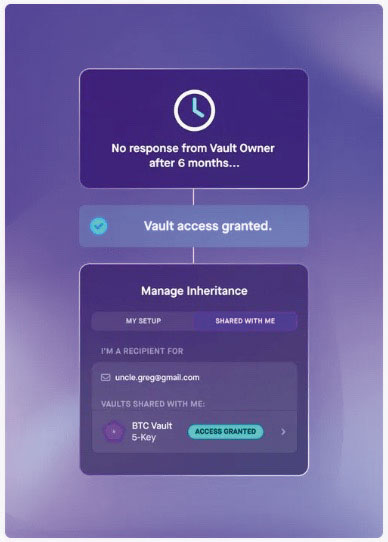

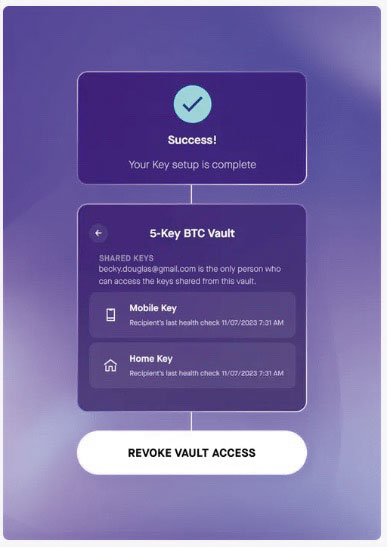

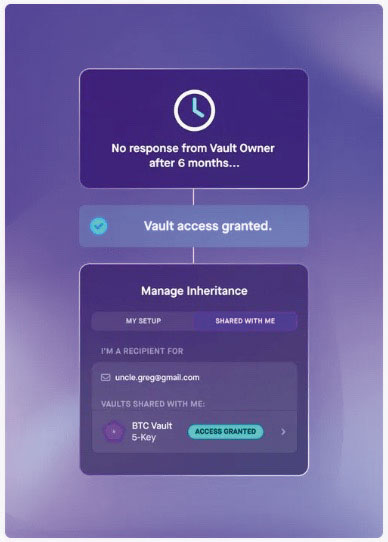

この二次元コードには暗号化されたモバイルキーが含まれているが、指定したアカウントでのみ利用でき、すぐには資産へアクセスできない。所有者が存命の場合はリクエストを拒否でき、1カ月後にタイマーが終了すると、受取人は2つの署名を取得して資産を引き出せる仕組みとなっている。

Casaの使い方

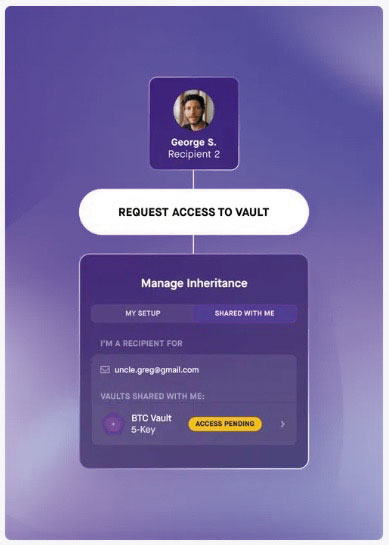

①Casaアプリ内で受取人を指定し、メールで招待を送信。その人がCasaアカウントを作成したら、ヴォルトに追加し、二次元コードを使ってモバイルキーを共有。

②最後の瞬間まで自己管理の責任者である。受取人は必要な時にのみアクセスでき、セキュリティと安心感は維持。

③死亡した場合や意思決定不能になった場合には、受取人がアプリでリクエストを開始し、相続プロセスが始まる。

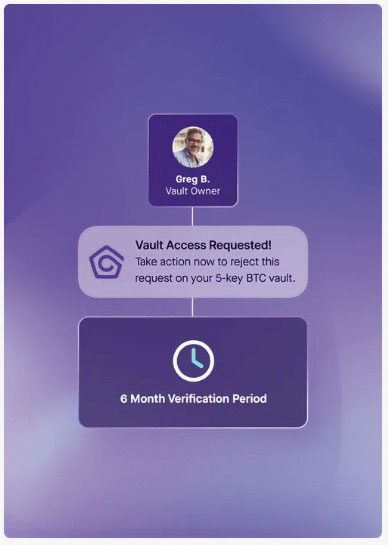

④Casaは、オリジナルのヴォルト所有者が本当に非アクティブであるかを確認するため、一連の通知を開始。煩わしい死亡確認や高額な裁判所命令は不要。

⑤待機期間の終了後、ヴォルトは受取人に移転。

さらに、スマートコントラクトを活用した自動相続サービスも実用化されつつある。Kirobo社の「Liquid Vault」は、あらかじめ設定した日付に、指定した受益者へ自動的に資産を送金する仕組みを提供しており、人による仲介や裁判を介さないあたらしい相続の形が模索されている。

とはいえ、これらのサービスが法的に広く認められるには時間がかかる。現行制度とテクノロジーのギャップをどう埋めるかは、今後の重要な課題である。

デジタル資産管理に詳しい西村啓弁護士(tou法律事務所)も、こう警鐘を鳴らす。「暗号資産は発見されなければ存在しないも同然。秘密鍵を適切に管理・共有することが、生前にできる最大の備えです」。

暗号資産の相続を“自分ごと”として考えるべき時代が、すでに到来している。

監修

◉西村 啓(Akira Nishimura)

弁護士 大阪弁護士会所属

同志社大学法学部法律学科卒業、京都大学法科大学院修了。大阪市内の法律事務所に勤務後、tou法律事務所を創設。現在は大阪、京都、東京を主な活動エリアとして、Web3.0/AI等をはじめとするスタートアップ、不動産事業、クリエイティブ事業を中心にリーガルサポートを行うほか、複雑な紛争事案にも積極的に取り組む。スタートアップ支援士業団体であるBAMBOO INCUBATORに所属し、複数士業からなるデジタル遺産プラクティスグループを発足。

関連記事

暗号資産の相続 最も大きなリスクは 「みつからないこと」——西村啓インタビュー

期待と懸念が交差し混沌極まる石破内閣 日本のWeb3.0は今後どうなるのか?

実家片付け・遺品整理・生前整理の業者を探すなら遺品整理の相談所