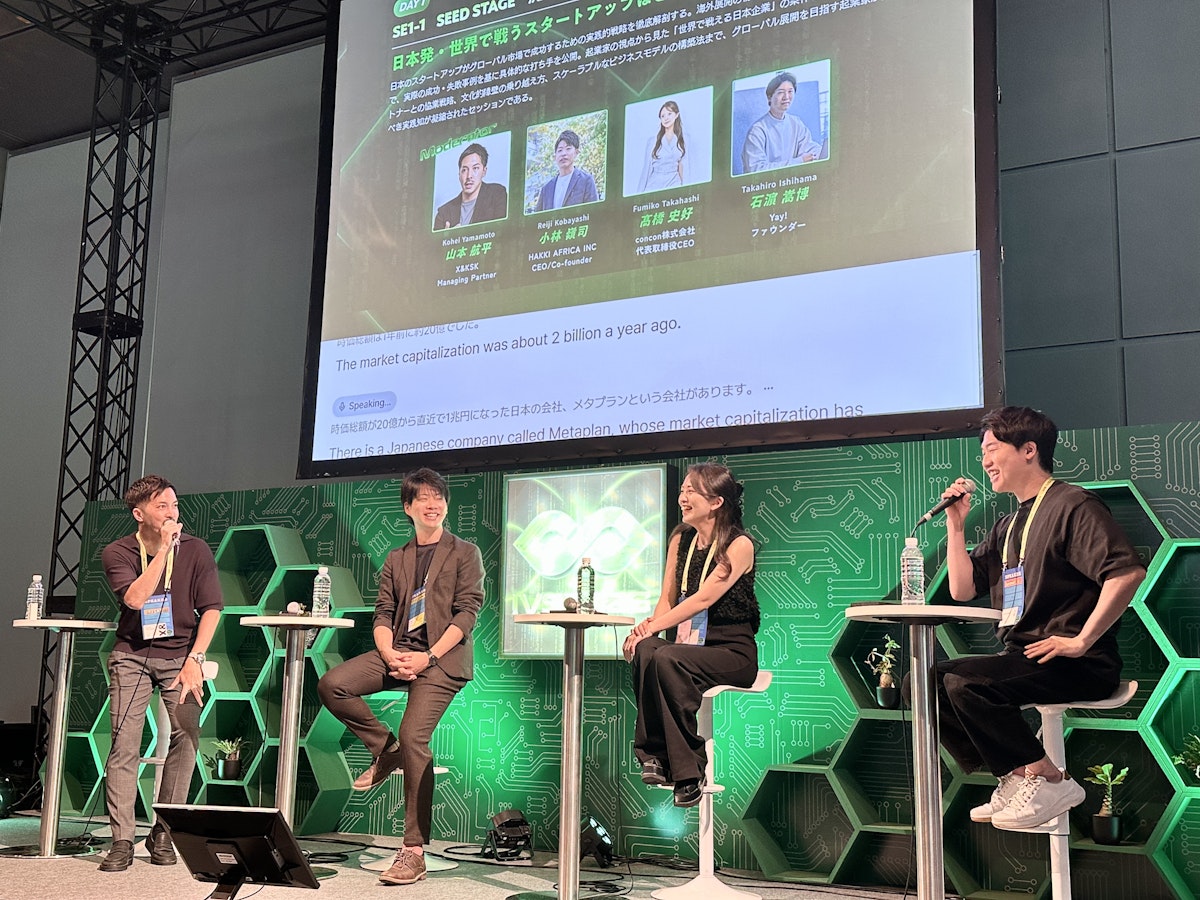

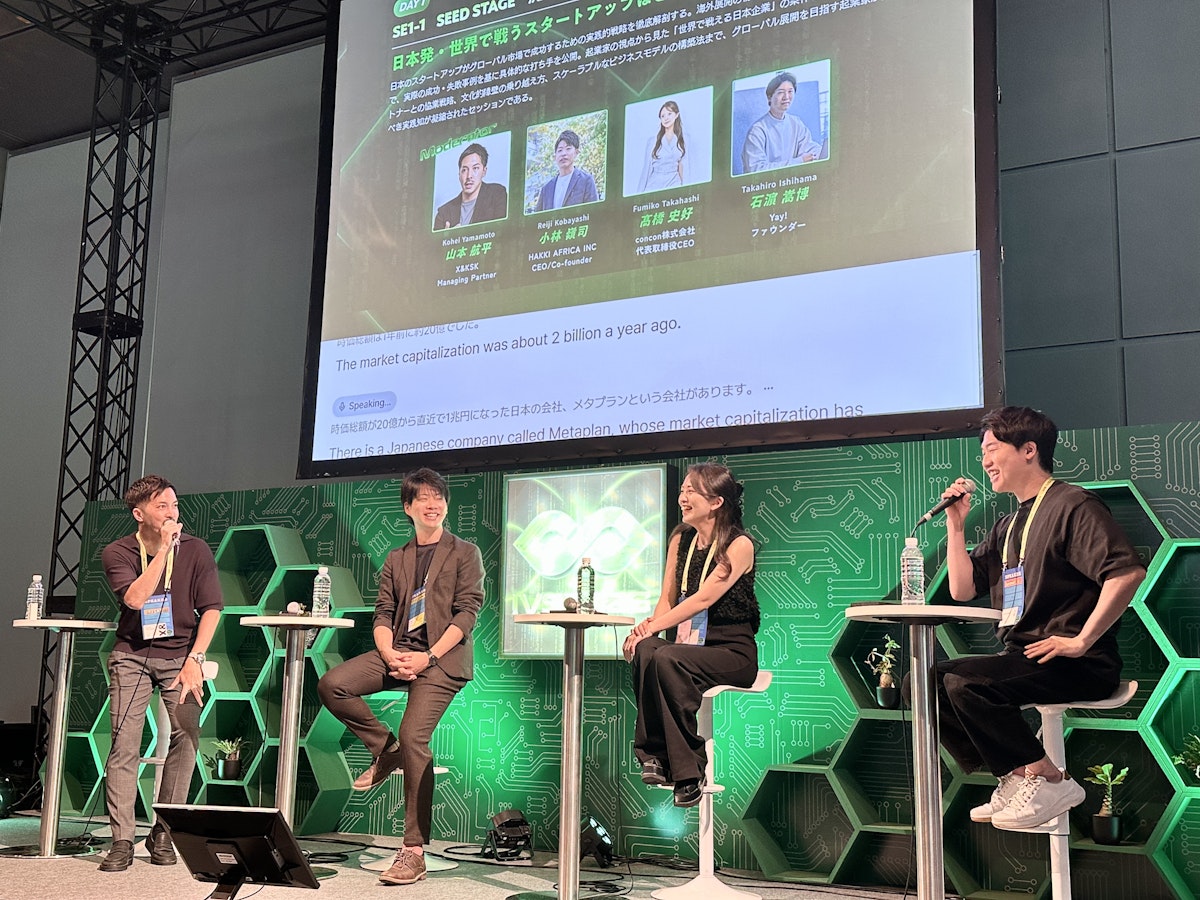

日本発・世界で戦うスタートアップの条件を問う

2025年7月2日、京都・みやこめっせのSEED STAGEで、日本発スタートアップのグローバル展開をテーマにしたセッションが行われた。登壇者はX&KSKの山本航平氏、HAKKI AFRICA INCの小林嶺司氏、concon株式会社の髙橋史好氏、Yay!の石濵嵩博氏である。

セッション冒頭、モデレーターの山本氏が「そもそもなぜ海外市場で戦おうと思ったのか」と問いかけると、それぞれのバックグラウンドと挑戦領域が明かされた。

HAKKI AFRICAの小林氏は、ケニアを中心に自動車ローン事業を展開する。アフリカの中でも金融や物流インフラが未成熟な国々を「成長余地が大きいマーケット」と捉え、人口増加や経済発展に賭けてきたのだ。

現地で150ものビジネスアイデアを試行錯誤し、失敗と修正を繰り返した末にたどり着いたのが「カーファイナンス」だったという。タクシー車両を所有できないドライバーに向け、資産形成の手段として車両購入を支援するモデルを構築している。

現地チームの構築についても、小林氏はアフリカ人中心の組織を現地に作り上げており、その従業員数は75名以上にのぼる。なお、日本人メンバーはわずか数名とのこと。採用とトライアルを高速で繰り返し、文化や価値観の違いを超えて成果を出せるチームを作っているという。

一方、conconの髙橋氏は、伝統工芸品である「だるま」をアートトイやファッションアイテムとして再構築することで、世界で約6兆円規模ともいわれるアート市場に挑んでいる。

もともと地方で細々と守られてきた地元伝統のだるま産業は国内市場が15億円程度と小規模にとどまっていた。

しかし髙橋氏は、地元の伝統工芸を現代的なデザインとのコラボレーションで再解釈し、ベアブリックやポップマートのようなコレクティブルな「IP(知的財産)」へと転換。だるまを「世界市場で勝てるプロダクト」に変えるべく、新たな価値付けに取り組んでいる。

Yay!の石濵氏は、既に約1,000万人規模のユーザーを持つ匿名SNS「Yay!」を運営しつつ、ビットコインやイーサリアムといった暗号資産による経済圏のなかでビジネスモデル構築に取り組んでいる。

法定通貨のインフレや経済構造の変化を背景に、「デジタルゴールド」としてビットコインを保有する企業の時価総額が急騰した事例に注目し、自社もトークン発行などを通じてあらたなグローバル金融圏への参入を狙う。

グローバル市場で勝つためには「日本円ではなくデジタルアセット建てで成長を捉える視点」が不可欠であると石濵氏は語った。

登壇者全員に共通していたのは、海外展開を「困難な選択肢」ではなく「必然の成長機会」として捉えている点ではないだろうか。

グローバル市場は文化や制度の違いに満ちているが、それを乗り越えた先にこそ日本企業の存在意義が見出せる。

日本が持つ技術力、文化、金融リテラシーなどを最大限に活かし、いかに世界市場で戦うのか。その挑戦こそが次世代スタートアップに求められる使命であり、登壇者たちはこのセッションを通じてその覚悟を力強く示していた。

日本のテックイノベーション政策最前線 ~AI・Web3規制の現在地と事業機会~

2025年現在、AIおよびWeb3分野に関する政策動向は企業の事業戦略や投資判断に直結する最重要テーマである。

本セッションでは、テクノロジー政策の立案を担う国会議員と、最新実務に精通する弁護士が登壇し、日本の規制環境の最前線について議論した。特にAI推進法や暗号資産関連規制を軸に、企業の競争力強化策や国際的なルール形成への日本の貢献が語られた。

同日、AI・Web3.0分野に関する政策動向を議論するセッションも行われた。川崎ひでと衆議院議員や塩崎彰久衆議院議員らが登壇し、日本の規制環境の特徴と優位性を語った。

同領域に精通する河合健弁護士、殿村桂司弁護士、増田雅史弁護士も登壇し、暗号資産規制の金融商品取引法への適用拡大や税制改革、トークンエコノミーの拡大について議論された。

従来は暗号資産取引が資金決済法の枠内にあったが、今後は暗号資産を金融商品取引法の枠組みに移行させ、株式や債券と同様の開示義務やインサイダー取引規制を課す方向性が示されている。

これにより暗号資産を正式な「金融商品」と位置づけて信頼性を高めると同時に、株式と同じ約20%のキャピタルゲイン課税(申告分離課税)を適用することで投資家にとっての税制優遇を図る狙いだ。

AI分野では、2025年6月に成立したAI新法(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律)が取り上げられた。殿村弁護士によると、この法律は事業者に過剰な負担を課すものではなく、国が主導して情報収集・リスク評価を行う「基本法」として機能するものだという。

塩崎議員は「技術的優位を持たずとも、オープンソースの基盤モデルを活用し、迅速にサービスを立ち上げることで勝機はある」と強調し、開発者や起業家に対して「迷う前にまず実行を」と促した。また政府はデータセンターやエネルギーインフラの整備にも注力しており、地方都市にもAI活用拠点を分散配置する方針であることも示された。

さらに議論は、AIとWeb3.0の交差領域にも及んだ。ブロックチェーン上でのデータの民主化がAI開発に貢献し得る可能性や、著作権リスク、インサイダー取引規制などデータ時代特有の法的課題が浮き彫りになった。

技術の社会実装において重要なのは、規制の有無ではなく、規制を前提として安心して事業構築できる環境であるとの意見で登壇者全員が一致していた。

AIは「バイアスなき意思決定」を実現できるか?

AIの進化に伴い、人事評価や戦略判断などにおいてバイアスを排除し、納得感・スピード・再現性を兼ね備えた意思決定デザインをいかに構築するかが議論された。

登壇者にはパナソニック コネクト、LINEヤフー、SpiralAIといった企業のリーダーが名を連ね、大企業の現場、人事領域、スタートアップと異なる立場からAI活用の実践と課題が語られた。

パナソニック コネクトの山口氏は、2023年から社員全員に生成AI利用を解放し組織変革を推進する立場から登壇。「AIは人間の判断を補完するもので、最終意思決定は人が担う」と強調した。

LINEヤフーの山内氏は、360度評価におけるバイアス除去技術の開発事例を紹介。人間の無意識の偏りをAIや統計技術で補正し、より公正な評価が可能であることを実証した。

SpiralAIの佐々木氏は逆に「人間の個性(バイアス)こそが価値」との考えを示し、ゲームやエンタメ領域でキャラクターAIに意図的なバイアス(個性)を付与して魅力を創出する取り組みを語った。

議論では「AI活用が進むほど、ブラックボックス化や責任の所在の曖昧さが課題になる」という指摘も共有された。

パナソニック コネクトではデータに基づく透明性の高い意思決定を重視し、「意思決定はあくまで人間が担う」という原則のもと、AIによるバイアス排除と人間の判断との役割分担を明確にしている。

一方で山内氏は「人事評価のバイアスや給与制度の年功序列など、データを可視化して初めて気付く組織の偏りは多い」と述べ、AIは意思決定の質向上だけでなく組織文化の変革にも寄与し得ることを示した。

SpiralAIが取り組む「キャラクターAI」では、単に正確な回答を求めるのではなく、ユーザーに親近感や納得感を与えるため“あえて”バイアス(個性)を組み込むデザインが志向されている。「ドラえもんのような親しみやすい存在」が理想像であり、AIが“愛される存在”として人間社会に共存する未来が語られた。

セッション終盤では「AIを使うこと自体が目的ではなく、何のために使うのか」「日本ならではの価値創造が必要」との認識で一致。

スタートアップ・大企業それぞれの立場から、AIを通じて新たなビジネスや社会価値を創出していく挑戦の重要性が強調されている。

登壇者からは良いバイアスを意図的に取り入れ、AI時代における日本独自の戦い方を探ることがこれからの課題だといった前向きなメッセージが述べられ、本セッションは締めくくられた。